仕事と介護を両立する際に多くの人が直面するのが、「介護休業制度」と「介護休暇制度」の活用です。名前は似ていますが、利用できる期間や目的が大きく異なり、正しく理解していないと「本当は利用できたのに諦めてしまった」というケースも少なくありません。

本記事では、この2つの制度の違いをわかりやすく整理し、それぞれの利用条件や手続きの流れを解説します。制度を正しく知り、自分や家族の状況に合わせて使い分けることで、介護とキャリアを両立する大きな助けになります。

介護休業制度と介護休暇制度とは?基本の違い

仕事と介護を両立するために整備されている制度の中でも、特に重要なのが「介護休業制度」と「介護休暇制度」です。どちらも家族の介護を理由に休みを取得できる仕組みですが、利用できる期間や目的が大きく異なります。状況に応じて正しく使い分けることで、介護離職を防ぎ、安心して働き続けることができます。

介護休業制度は、家族の要介護状態に対応するために最長93日間の休業が可能な制度です。一方、介護休暇制度は、1日または半日単位で取得できる短期休暇として利用されることが多く、通院の付き添いや一時的なケアに適しています。このように「長期的に介護に専念するための制度」と「短期的に介護をサポートする制度」という違いがあるため、目的に合わせて選択することが大切です。

| 項目 | 介護休業制度 | 介護休暇制度 |

|---|---|---|

| 利用できる期間 | 通算93日まで(分割取得も可能) | 年5日まで(対象家族が2人以上なら10日) |

| 取得単位 | 日単位・長期休業 | 1日または半日単位 |

| 主な利用目的 | 集中的に介護に専念する | 通院の付き添い、日常的な介護サポート |

| 対象となる家族 | 配偶者、父母、子、祖父母、兄弟姉妹など | 配偶者、父母、子、祖父母、兄弟姉妹など |

| 給付金の有無 | 雇用保険から介護休業給付金を受給できる場合あり | 原則なし(有給扱いは企業規定による) |

| 申請方法 | 会社へ事前に申請し、書類提出が必要 | 会社の就業規則に従って申請 |

介護休業制度の内容と利用条件

介護休業制度は、家族の介護が必要になった際に、労働者が一定期間仕事を休み、介護に専念できるように設けられた制度です。仕事と介護を両立させるための大切な仕組みであり、介護離職を防ぐためにも多くの人が利用を検討しています。制度の対象となる家族の範囲や休業可能日数などは法律で定められており、しっかり理解しておくことで安心して申請・取得することができます。

ただし、介護休業を利用するためには一定の条件を満たす必要があり、雇用形態や契約内容によっては利用できない場合もあります。また、取得の際には会社への申出や書類提出など、所定の手続きを踏む必要があります。本章では、制度の概要・利用条件・手続きの流れを順に解説し、実際に介護休業を活用する際に知っておきたいポイントを整理します。

介護休業制度の概要

介護休業制度とは、家族が要介護状態になった際に、労働者が一定期間仕事を休み、介護に専念できるようにするための仕組みです。対象となる家族は、配偶者・父母・子だけでなく、祖父母や兄弟姉妹、孫なども含まれます。

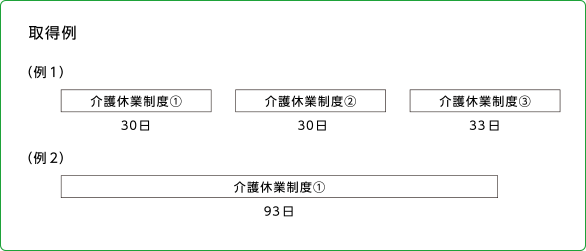

取得できる日数は通算93日までと定められており、この期間は一度にまとめて取得することも、分割して取得することも可能です。

公式「厚生労働省:介護休業制度」

介護休業制度の利用条件

介護休業を取得するためには、いくつかの条件があります。一般的には、雇用期間が1年以上であることが目安とされています。また、有期雇用労働者の場合は「介護休業を申し出た時点で、労働契約の満了日までに6か月以上の期間があること」などの制限があります。

つまり、誰でも自由に利用できるわけではなく、就業形態や契約期間によって取得できるかどうかが変わる点に注意が必要です。

介護休業制度の手続き方法

介護休業を取得する際は、まず会社へ申出を行い、必要な書類を提出することから始まります。通常は事前に就業規則に定められた期限までに申請を行い、会社の承認を得た上で休業を開始します。さらに、介護休業中は雇用保険から介護休業給付金を受け取れる場合があります。これは休業前の賃金の一定割合(原則67%)が支給される制度で、経済的な負担を軽減する重要な仕組みです。

介護休暇制度の内容と利用条件

介護休暇制度は、家族の介護や通院の付き添いなど、短時間の対応が必要なときに柔軟に取得できる休暇制度です。育児休暇や介護休業と並び、介護を理由に仕事を辞めずに続けるための重要な支援策のひとつであり、日常生活の中で突発的に生じる介護ニーズに対応できるよう設けられています。

この制度は、長期間の休業を想定した「介護休業」とは異なり、1日単位・半日単位で取得できる点が特徴です。通院やデイサービスの送り迎え、急な体調変化への対応など、短期的で頻度の高いケアに適しており、仕事を続けながら家族の介護を支える現実的な方法として活用されています。

介護休暇制度の概要

介護休暇制度では、対象となる家族が1人の場合は年間5日まで、2人以上いる場合は年間10日までの取得が可能です。取得は1日単位または半日単位で行えるため、柔軟に予定を組み合わせやすいのが特徴です。日常的な通院や急な介助が必要なときに活用しやすく、仕事を完全に休まなくても対応できる点で多くの介護者を支えています。

介護休暇制度の利用条件

この制度は、雇用形態を問わず原則すべての労働者が対象となります。正社員だけでなく、非正規雇用やパートタイム労働者でも利用できるケースが多く、幅広い人にとって利用可能な制度といえます。ただし、就業規則や雇用契約によって細かい条件が異なる場合があるため、事前に会社の規定を確認しておくことが重要です。

介護休暇制度の手続き方法

介護休暇を取得するには、会社への事前申請が必要です。申請方法や締め切りは各企業の就業規則に定められているため、それに従う必要があります。また、この休暇が有給扱いになるか無給扱いになるかは企業ごとに異なり、制度上は必ずしも賃金が保障されるわけではありません。利用前に給与面の取り扱いを確認しておくと安心です。

介護休業制度と介護休暇制度の比較まとめ

介護休業制度と介護休暇制度は、どちらも仕事と介護を両立するための大切な仕組みですが、その目的と利用シーンは大きく異なります。介護休業制度は、家族が要介護状態になった際に長期間の休業を取って集中的に介護に専念するための制度であり、通算93日まで利用できます。一方、介護休暇制度は、通院の付き添いや日常的な介護サポートのために短期間取得する制度で、1日または半日単位で利用できるのが特徴です。

また、経済的な支援の有無も異なります。介護休業制度は雇用保険から介護休業給付金を受け取れる場合がありますが、介護休暇制度は原則無給で、企業によって有給扱いにされるかどうかが決まります。このように両制度には明確な違いがあるため、それぞれの特徴を理解し、必要な場面で適切に活用することが大切です。

| 項目 | 介護休業制度 | 介護休暇制度 |

|---|---|---|

| 利用できる期間 | 通算93日まで(分割取得も可能) | 年5日(対象家族が2人以上なら10日) |

| 主な利用シーン | 長期的に介護に専念したいとき | 通院付き添い、短時間の介助が必要なとき |

| 取得単位 | 日単位・長期休業 | 1日または半日単位 |

| 申請のしやすさ | 会社へ事前申請+書類提出(やや手続きが複雑) | 会社の就業規則に従い申請(比較的簡単) |

| 給付金の有無 | 雇用保険から介護休業給付金を受給できる場合あり | 原則なし(有給か無給かは企業の規定による) |

制度を活用するためのポイント

介護休業制度や介護休暇制度は、知っていても実際に活用されていないケースが少なくありません。その理由の多くは「制度の存在を知らない」「職場に相談しづらい」という点にあります。しかし、これらの制度は介護離職を防ぐために国が整備した仕組みであり、遠慮せずに利用すること自体が正当な権利です。まずは、自分や家族が置かれている状況を整理し、どちらの制度が適しているかを判断することから始めましょう。

実際に制度を利用する際には、早めに職場へ相談することが重要です。介護は急に始まることが多く、突発的に休みを取ろうとすると業務に支障が出てしまいます。前もって上司や人事担当者に状況を伝え、勤務体制の調整や代替案を検討しておくことで、安心して制度を活用できます。また、介護休業や休暇だけでなく、時短勤務や在宅勤務などの柔軟な働き方を組み合わせると、より現実的に仕事と介護を両立しやすくなります。

さらに、介護休業を取得する場合は、雇用保険から支給される介護休業給付金についても確認しておきましょう。経済的な支援を受けられるかどうかは、制度を利用する上での安心材料となります。事前に会社の就業規則やハローワークの案内をチェックし、利用条件や申請方法を把握しておくことで、いざというときにスムーズに手続きが進められます。

まとめ

介護休業制度と介護休暇制度は、いずれも仕事と介護を両立するために設けられた大切な仕組みですが、利用できる期間や目的に明確な違いがあります。介護休業制度は長期間にわたり集中的に介護を行う場合に有効であり、介護休暇制度は短期的な通院や急な介助に適しています。それぞれの特徴を理解して使い分けることで、介護離職を防ぎ、キャリアを継続する大きな助けとなります。

大切なのは、制度を知識として持つだけでなく、実際に活用できるよう準備することです。職場に早めに相談し、時短勤務や在宅勤務と組み合わせながら自分に合った働き方を模索すれば、介護と仕事の両立はより現実的になります。制度の正しい理解と積極的な活用が、自分自身のキャリアと家族の生活を守る第一歩になるのです。