親の介護が始まったり、体調の変化で支援が必要になったとき、仕事との両立に悩む人は少なくありません。急に休みが増えたり、通院や介助のために勤務時間を調整しなければならないなど、日常の中で「限界かもしれない」と感じる瞬間もあるでしょう。

しかし、介護の悩みを一人で抱え込む必要はありません。実は、公的機関や職場、地域の支援窓口など、相談できる場所は多く存在します。この記事では、「どこに相談すればよいか分からない」という方のために、状況別に利用できる主な相談先を一覧で紹介します。早めに頼れる先を見つけることで、介護と仕事の両立に少しでも安心を取り戻しましょう。

介護と仕事の両立で悩む人が増えている背景

近年、親や家族の介護をしながら働く「ビジネスケアラー」と呼ばれる人が増えています。総務省の統計によると、仕事と介護を両立している人は全国でおよそ300万人以上にのぼり、その多くが40代後半から50代の働き盛り世代です。突然の介護が始まり、日常生活や仕事への影響を感じるケースも少なくありません。

特に、在宅介護や通院の付き添いを行う場合、時間的・精神的な負担が重なりやすく、結果として「介護離職」に追い込まれてしまう人もいます。こうした状況を防ぐためには、早い段階で支援制度を知り、周囲に相談できる環境を整えることが欠かせません。介護を“家族の問題”として抱え込まず、社会全体で支える仕組みを活用することが、無理なく両立を続ける第一歩です。

まず相談すべき公的な窓口一覧

介護に関する悩みを感じたとき、最初に頼るべきは公的な相談窓口です。介護の進め方や制度の利用方法、サービスの選び方などを専門の担当者が無料で案内してくれます。ここでは、初めて介護に直面したときに知っておきたい代表的な相談先を紹介します。

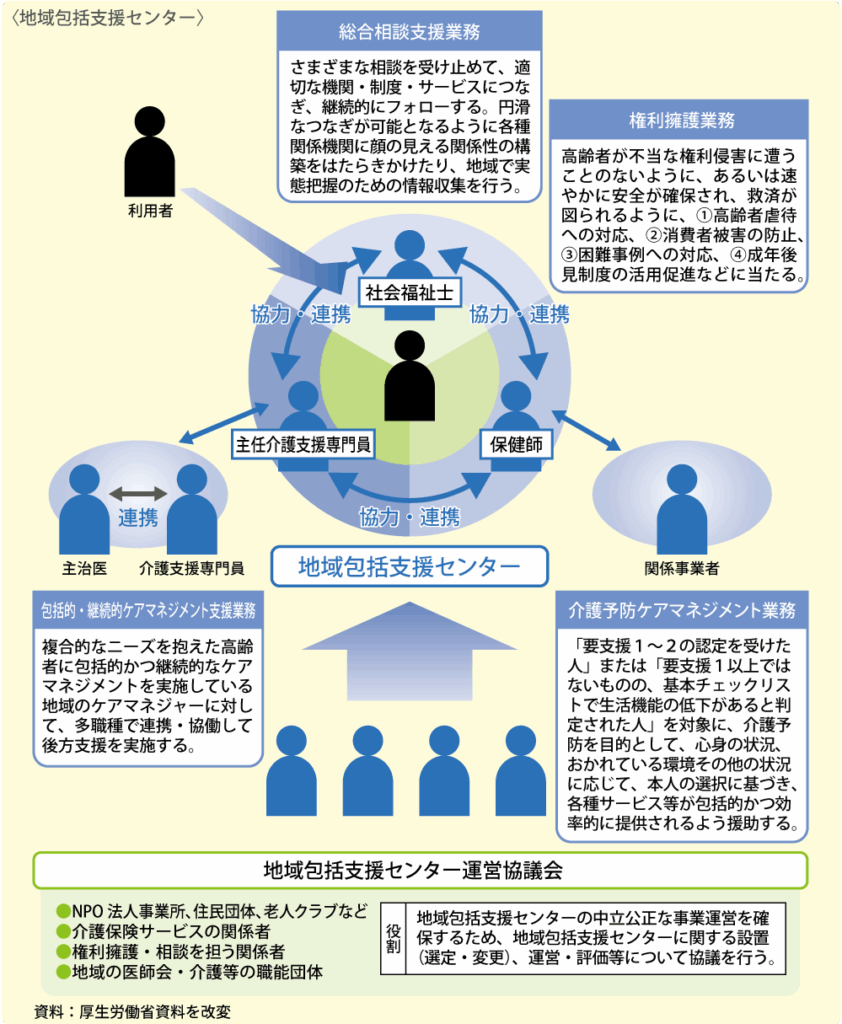

地域包括支援センター(最初の相談先)

介護に関する相談の「入口」となるのが、各市区町村に設置されている地域包括支援センターです。介護保険制度の利用方法から、要介護認定の手続き、ケアマネジャーの紹介まで幅広く対応してくれます。高齢者本人だけでなく、その家族や支援者も相談可能です。地域ごとに担当エリアが決まっているため、まずは自分の住む地域のセンターを確認しましょう。

地域包括ケアシステムについて:厚生労働省地域包括ケアシステムについて

全国の地域包括支援センターの一覧↓

| 北海道 | 青森県 | 岩手県 | 宮城県 | 秋田県 | 山形県 |

| 福島県 | 茨城県 | 栃木県 | 群馬県 | 埼玉県 | 千葉県 |

| 東京都 | 神奈川県 | 新潟県 | 富山県 | 石川県 | 福井県 |

| 山梨県 | 長野県 | 岐阜県 | 静岡県 | 愛知県 | 三重県 |

| 滋賀県 | 京都府 | 大阪府 | 兵庫県 | 奈良県 | 和歌山県 |

| 鳥取県 | 島根県 | 岡山県 | 広島県 | 山口県 | 徳島県 |

| 香川県 | 愛媛県 | 高知県 | 福岡県 | 佐賀県 | 長崎県 |

| 熊本県 | 大分県 | 宮崎県 | 鹿児島県 | 沖縄県 |

市区町村の介護保険課・高齢福祉課

介護保険の申請や更新に関する手続きは、市区町村役場の介護保険課または高齢福祉課が担当しています。介護サービスの費用負担、利用できる制度、所得による減免措置など、制度面の具体的な質問に答えてもらえます。

介護保険サービス事業所・ケアマネジャー

すでに介護サービスを利用している場合は、担当のケアマネジャーが心強い相談相手です。利用者の状態や家族の状況に合わせて、サービス内容の調整や新しい支援の提案を行ってくれます。介護の現場を知る専門家だからこそ、現実的で具体的なアドバイスが得られます。

介護と仕事を両立するために今できる準備

介護は、いつ・どのような形で始まるか予測が難しいものです。だからこそ、いざという時に慌てないための「事前準備」が重要です。家族間での情報共有や職場への相談、外部サービスの活用をあらかじめ整えておくことで、介護と仕事を両立しやすくなります。ここでは、今日からでも始められる3つの準備ポイントを紹介します。

家族と情報共有を進める

介護を一人で抱え込まないためには、家族や親族との連携が欠かせません。誰がどの時間帯にサポートできるのか、緊急時の連絡先はどこかなどを事前に話し合っておきましょう。役割を明確にすることで、急なトラブルが起きても慌てず対応できます。

また、介護の記録を共有できるツールを使うのもおすすめです。スマートフォンの介護記録アプリや共有ノートを活用すれば、体調の変化やサービス利用状況を家族全員で把握できます。特に離れて暮らす家族がいる場合、デジタルツールを通じた情報共有が大きな助けになります。

職場に早めに相談しておく

介護が始まった後に慌てて職場へ相談すると、業務の調整や休暇の取得が難しくなることがあります。そのため、少しでも介護の可能性が見えてきた段階で、上司や人事担当者に早めに相談しておくことが大切です。

あらかじめ状況を共有しておけば、突発的な休みや時短勤務などにも柔軟に対応してもらいやすくなります。また、「自分の仕事をどう引き継ぐか」「同僚にどのように伝えるか」など、信頼関係を保つための伝え方も重要です。オープンに話し合うことで、職場全体の理解と協力が得られやすくなります。

外部サービスを上手に活用する

介護と仕事を両立させるためには、行政や民間の外部サービスを積極的に利用することも大切です。たとえば、日中に介護を代行してくれる「デイサービス」や「訪問介護」、一時的に家族が休息を取るための「ショートステイ」などがあります。

これらのサービスを上手に組み合わせることで、介護の負担を減らしながら仕事を続けることができます。また、地域包括支援センターやケアマネジャーに相談すれば、利用できる制度や助成金の情報も教えてもらえます。「自分だけで頑張らない」仕組みをつくることが、長く安定して両立するためのカギです。

まとめ|一人で抱え込まず、早めの準備と相談を

介護と仕事の両立は、誰にとっても簡単なことではありません。家族の体調や職場の状況、支援体制によって最適な方法は異なりますが、共通して言えるのは「一人で抱え込まないこと」です。

介護の情報を家族と共有し、職場には早めに相談し、必要に応じて外部の支援サービスを取り入れる。この3つを意識するだけでも、心身の負担は大きく減らせます。

もし今、「このまま続けられるか不安」と感じているなら、それは相談のタイミングです。地域包括支援センターや職場の人事、介護相談窓口など、身近な支援先を一度訪ねてみてください。支えを得ることで、介護も仕事も無理なく続けられる道が見えてくるはずです。