子育てと親の介護が同時に重なる「ダブルケア」。この状況に直面している家庭は年々増加しており、特に働きながら家族を支える現役世代にとっては、時間的・精神的・経済的な負担が大きな問題となっています。子どもの学校行事や病気への対応、親の通院・介助、そして自分の仕事…。気づけば「誰かのために生きている」と感じてしまうことも少なくありません。

本記事では、ダブルケアに悩む方が少しでも楽になるよう、日々の負担を軽減する具体的な工夫や、利用できる支援制度を分かりやすく紹介します。家族全員が無理なく暮らし続けるために、知っておきたい知識や考え方をまとめました。ひとりで抱え込まず、頼れるものはしっかり頼る。その一歩を踏み出すきっかけになれば幸いです。

ダブルケアとは?現代社会が抱える新たな課題

子育てと親の介護が同時に発生する「ダブルケア」は、かつては一部の限られた家庭だけの課題とされてきました。しかし近年では、晩婚化や晩産化の影響により、親が高齢になるタイミングと子育て期が重なるケースが増え、社会全体の問題として注目されています。

特に女性にその役割が集中する傾向があり、心身の不調やキャリアへの影響が深刻化しています。

このような状況は、本人の努力だけでは解決が難しいのが現実です。育児と介護の両立には、家庭内の協力はもちろんのこと、社会全体の支援が欠かせません。まずは、ダブルケアがどのような背景で生まれ、なぜ増えているのかを正しく理解することが、今後の備えにつながります。

ダブルケアとは何か?

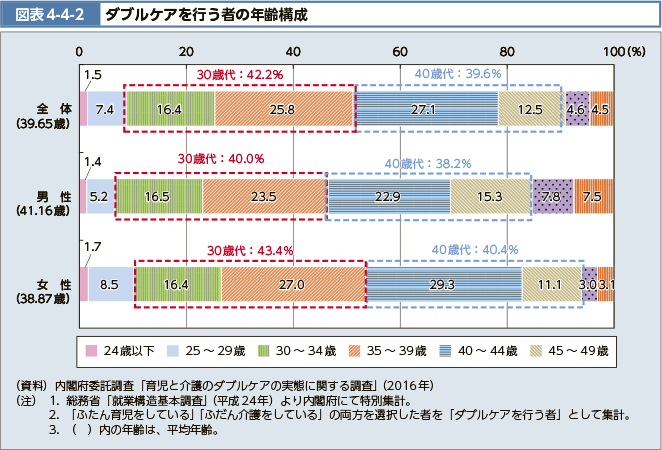

ダブルケアとは、子育てと親などの介護を同時期に担うことを指します。これは一時的な状態ではなく、長期にわたって続くことが多く、精神的にも肉体的にも非常に大きな負担がかかります。特に30代後半〜50代の女性が中心となって担っているケースが多く、社会的にも「ケアの谷間世代」と呼ばれることがあります。日本では少子高齢化・晩婚化・晩産化が進んだことで、ダブルケアに直面する人の数は年々増加しており、内閣府の調査では、約25万人以上がダブルケアを経験しているという報告もあります。

ダブルケアの難しさは、異なる種類のケアを同時に行わなければならない点にあります。子どもには成長に合わせた教育的・感情的な関わりが求められ、親には医療的・身体的な支援が必要です。その両方を一人で支えるには限界があり、時間・体力・お金・感情のすべてが圧迫されるため、結果的に孤立感や自己否定感を強く抱える人も少なくありません。「誰にも相談できない」「理解されない」という悩みを抱えながら、声をあげられずにいる人が多いのが現状です。

背景にある少子高齢化と晩産化

ダブルケアの背景には、日本の社会構造の変化があります。晩婚・晩産化が進む一方で、親の高齢化による介護ニーズも急増しています。その結果、子育てが一段落する前に親の介護が始まる家庭が多く、特に一人っ子やきょうだい間での役割分担が難しい世帯では、ダブルケアの負担が集中しがちです。

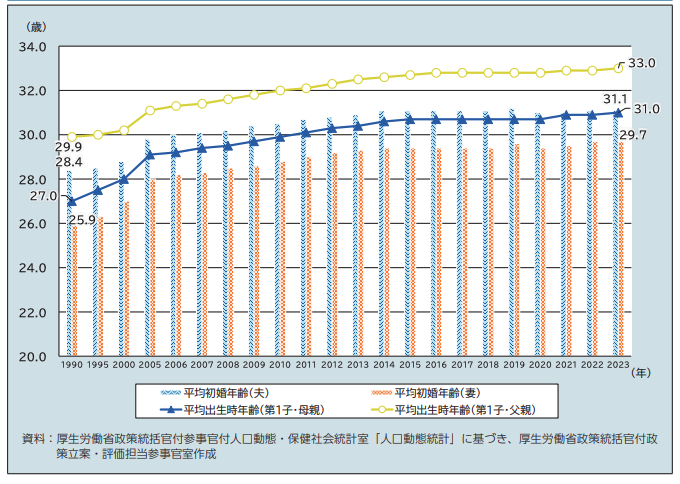

2023年時点で第1子を授かる平均年齢が男女ともに30歳を超えている状況です。この年齢30歳以上の両親の年齢を上記グラフから推測してみると、30年前の平均出生児年齢が27歳〜29歳となっていますのでおよそ30歳です。つまり両親が60歳以上であるケースであることが考えられます。

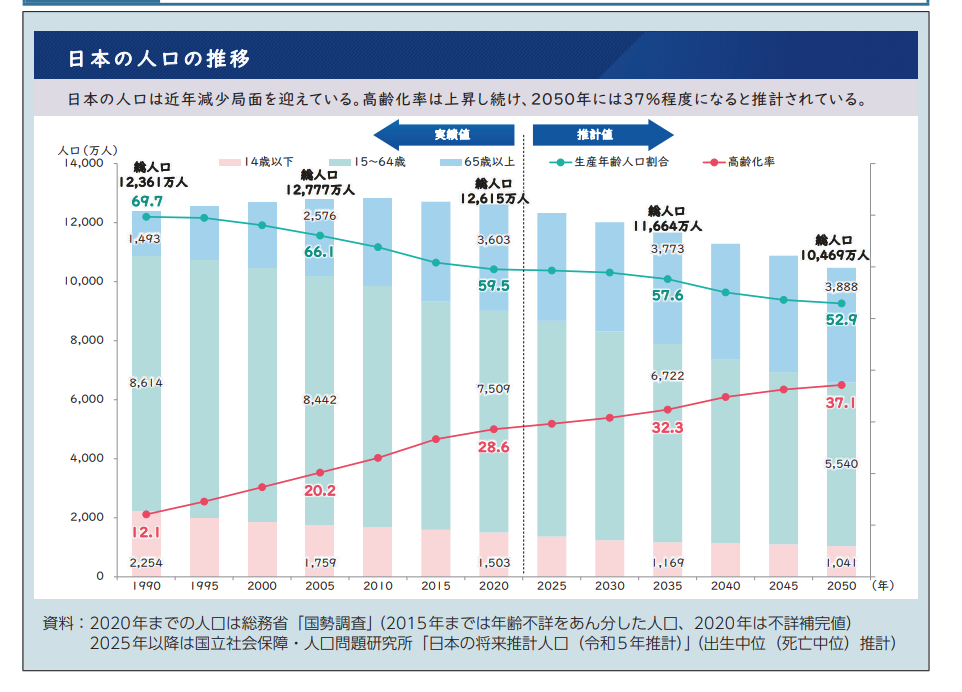

また調査時である2020年時点では、すでに28.6%に達しており、急激な高齢化が進行している状況ですので、これらを考えるとダブルケアの問題は年々増えてきていることが考えられます。

ダブルケアがもたらす負担とリスク

ダブルケアを担う人たちは、目に見える肉体的な疲労だけでなく、精神的・経済的にも大きなプレッシャーを抱えています。子どもと高齢の親、それぞれに必要なケアの内容はまったく異なるため、同時進行での対応は時間も気力も削られるものです。加えて、誰にも相談できない、周囲に頼れないといった孤立感がストレスをより深刻化させる要因となります。

また、経済的な負担も見過ごせません。子育てには教育費や生活費が、介護には医療費や介護サービス利用料がかかるため、家計への影響は非常に大きくなります。さらに、仕事をセーブせざるを得ない状況が続けば、将来的なキャリア形成や収入にも響き、長期的な生活設計にも支障が出る可能性があります。

身体的・精神的ストレス

ダブルケアでは、朝は子どもの世話、昼は仕事、夜は親の介護といった具合に、一日中休む暇がありません。慢性的な睡眠不足や疲労感、思い通りにいかない苛立ちが蓄積されると、心身ともに不調をきたすリスクが高まります。なかにはうつ症状や自律神経の乱れに悩まされる人も少なくありません。

経済的な負担

育児と介護にはそれぞれ継続的な費用がかかり、想像以上に家計を圧迫します。さらに、介護や育児のためにフルタイム勤務が難しくなったり、離職を余儀なくされることで、家庭の収入減にも直結します。将来のための貯蓄が難しくなったり、老後資金の準備にも支障が出る可能性があります。

家族関係や夫婦間のストレス

家族の協力体制が整っていないと、ダブルケアを一手に担う人に負担が集中し、不満やストレスが蓄積されていきます。特に夫婦間で育児・介護の分担に温度差があると、口論やすれ違いが生じやすく、家庭内の空気がギスギスしてしまうこともあります。誰か一人に任せきりにしない姿勢が、家庭全体の安定には欠かせません。

負担を軽減する工夫と家庭内でできること

ダブルケアの負担は、少しの工夫や意識の持ち方を変えるだけでも軽減することが可能です。すべてを完璧にこなそうとせず、「できること・できないこと」を明確にし、家族と役割を共有しながら柔軟に対応していくことが大切です。特に、日常のルーティンを見直したり、周囲と協力体制を整えることで、心と体の余裕を作りやすくなります。

ここでは、今日から実践できる家庭内での工夫を3つ紹介します。どれも特別な道具や費用がかかるわけではなく、ちょっとした視点の変化と行動がカギとなる方法です。

タスクの「見える化」と分担

育児や介護に必要な日々の作業をリストアップし、誰がどのタスクを担うのかを家族間で共有することで、役割の偏りを防げます。ホワイトボードやアプリを使った「見える化」によって、お互いの負担やスケジュールが明確になり、「やっているのに評価されない」といった不満の予防にもつながります。

時間の使い方を最適化する

限られた時間の中で最大限の成果を出すには、日常の行動をルーティン化するのが有効です。朝の支度や夜の介護時間など、一定の流れを作っておけば、余計な判断や時間のロスを減らせます。また、「ながら作業」や家電などの時短アイテムを積極的に取り入れることも、負担の軽減に役立ちます。

子どもにも役割を持たせる

年齢に応じて、子どもにも家庭内でできる手伝いを任せることで、親の負担を軽くするだけでなく、子どもの自立心や思いやりの心を育むことにもつながります。たとえば、洗濯物をたたむ、食器を運ぶなど、日常の中で「自分も家族の一員として役立っている」という自覚を持たせることができます。

行政・地域のサポートを活用しよう

ダブルケアの大きな特徴のひとつは、「すべて自分でやらなければならない」と思い込んでしまいやすいことです。しかし、地域や自治体、NPOなどが提供する支援制度やサービスを上手に活用すれば、負担を大きく減らすことができます。育児と介護、それぞれに専用の支援があるため、両方を連携して使うことも可能です。

どんな支援が受けられるのかを知っておくことは、いざという時に大きな安心材料になります。ここでは、行政や地域が提供する代表的な支援制度や相談窓口について紹介します。

介護保険サービスの活用

要介護認定を受けた家族がいれば、訪問介護・デイサービス・ショートステイ・福祉用具のレンタルなど、介護保険を使った多様なサービスが利用可能です。まずは地域包括支援センターやケアマネジャーに相談することで、本人の状態や家族の状況に応じたケアプランを作成してもらえます。無理をせず、プロの手を借りることが継続的なケアの鍵になります。

地域子育て支援の併用

育児においても、地域には一時保育やファミリーサポート(ファミサポ)など、保護者の負担を減らす仕組みが整っています。短時間だけ預けられる保育施設や、地域のボランティアが子どもの送迎や見守りを支援してくれるサービスなど、状況に応じて柔軟に利用することが可能です。保育園や児童館などで情報収集するのがおすすめです。

ダブルケア対象者向け相談窓口

一部の自治体では、ダブルケアに特化した相談窓口やピアサポート(同じ境遇の人による支援)を実施しているところもあります。家族に話しづらい悩みや、第三者に聞いてほしい思いを安心して相談できる環境が整っています。また、電話相談やオンライン面談を実施している自治体も増えており、時間や場所を選ばず利用できるのもメリットです。

働き方を見直す選択肢も視野に

ダブルケアを抱えるなかで、「今の働き方を続けるのが難しい」と感じる場面は少なくありません。フルタイム勤務では子育ても介護も両立が難しいこともあり、働き方の柔軟性が求められるようになっています。会社の制度を活用したり、思い切ってキャリアの再設計を行うなど、自分自身にとって無理のない働き方を模索することも重要です。

働き方の見直しは、決して「諦め」ではなく「戦略的な選択」です。家庭と仕事を両立させるために、どんな制度や手段があるのかを知っておくことで、長期的にも安定した生活設計が可能になります。

在宅勤務・時短勤務制度の活用

多くの企業では、育児や介護と両立しやすい働き方として「在宅勤務」や「時短勤務」の制度が整備されつつあります。たとえば、所定労働時間を短縮する「介護短時間勤務制度」や、一定期間の休業が認められる「介護休業制度」などがあります。制度の内容は企業ごとに異なるため、早めに人事部や上司に相談し、自分に合った働き方を交渉することが大切です。

キャリアの再設計・副業や在宅ワーク

柔軟な働き方を実現するために、在宅でできる副業やフリーランスの仕事を始める人も増えています。特にスキルや経験を活かした仕事であれば、家庭の状況に合わせて働く時間や量を調整することが可能です。キャリアを一時的に休むのではなく、「形を変えて続ける」という視点で、新しい働き方を検討してみるのも有効な選択肢です。

キャリアの再設計・副業や在宅ワーク

柔軟な働き方を実現するために、在宅でできる副業やフリーランスの仕事を始める人も増えています。特にスキルや経験を活かした仕事であれば、家庭の状況に合わせて働く時間や量を調整することが可能です。キャリアを一時的に休むのではなく、「形を変えて続ける」という視点で、新しい働き方を検討してみるのも有効な選択肢です。

まとめ

ダブルケアは、育児と介護という2つの重い責任を同時に背負う状況であり、決して簡単なものではありません。心身の負担はもちろん、経済的・社会的にも多くのハードルがあります。しかし、自分一人で抱え込むのではなく、家族と協力したり、地域や行政の支援制度を上手に活用することで、負担を減らすことは十分に可能です。特に「相談すること」「見える化すること」「手を抜くことを悪だと思わないこと」が、ダブルケアを長く続けていく上での大切なポイントになります。

本記事では、日常の工夫や支援制度の紹介、実際の体験談を通して、今日からできるヒントをお届けしました。完璧を目指すよりも、少しずつ「楽になる」ことを選んでいくことが、自分自身と家族の幸せにつながります。あなた自身の生活に合った方法を見つけ、無理のないペースで前に進んでいけますように。